Menzioni d'onore 2011

Desirée Gabriele

“ Donne ² ”

IED Moda Lab Milano

Relatore: Prof. Giovanni Ottonello

Il lavoro parte e si sviluppa attorno a Meret Oppenheim, artista tedesca (1913-

1985) che si dedicò al disegno, alla pittura, alla scultura, al design e alla moda.

Analizzando la sua arte appare impossibile associarla ad un unico movimento: la

sperimentazione, l’innovazione e l’evoluzione sono per lei fondamentali.

Meret Oppenheim prova in prima persona il peso di essere un’artista donna e

discriminata, per questo afferma: “E’ considerato normale che gli artisti seguano

lo stile di vita a loro più congeniale e che la gente chiuda un occhio. Quando però

si tratta di una donna, tutti gli occhi sono puntati su di lei.”

Ritiene inoltre che da sempre l' uomo rifiuti la propria parte femminile rigettandola sulla donna che è costretta a vivere una doppia femminilità.

L’artista insiste molto sulla rivendicazione dell’androginia psichica, trovando assurdo dividere l’arte maschile da quella femminile e ritenendo invece che l’arte, come

il pensiero, sia androgino.

Questo pensiero non va però unito all’androginia tra uomo e donna che appartengono a due emisferi ben differenti; la donna, per trovare la propria libertà, deve

intraprendere un proprio percorso, mentre continuando a seguire le orme dell’uomo è destinata alla sottomissione.

Partendo da queste riflessioni l’autrice del progetto ha deciso di sperimentare e

così ha spalmato del lattice liquido su varie superfici creando volumi o effetti inaspettati ed ha utilizzato tessuti tecnici tipicamente maschili su forme femminili con

chiusure e dettagli maschili che riconducono all’androginia del pensiero.

Donne² è una collezione che esprime la potenza femminile ma allo stesso tempo

un impedimento (gli stessi volumi dei capi riportano a questo) riflettendo il ruolo

della donna nella nostra società. Nonostante le capacità delle donne siano riconosciute e lodate in tutti i campi, il loro inserimento e la loro carriera risulta più difficoltosa se paragonata ad una carriera maschile.

Il lavoro parte e si sviluppa attorno a Meret Oppenheim, artista tedesca (1913-

1985) che si dedicò al disegno, alla pittura, alla scultura, al design e alla moda.

Analizzando la sua arte appare impossibile associarla ad un unico movimento: la

sperimentazione, l’innovazione e l’evoluzione sono per lei fondamentali.

Meret Oppenheim prova in prima persona il peso di essere un’artista donna e

discriminata, per questo afferma: “E’ considerato normale che gli artisti seguano

lo stile di vita a loro più congeniale e che la gente chiuda un occhio. Quando però

si tratta di una donna, tutti gli occhi sono puntati su di lei.”

Ritiene inoltre che da sempre l' uomo rifiuti la propria parte femminile rigettandola sulla donna che è costretta a vivere una doppia femminilità.

L’artista insiste molto sulla rivendicazione dell’androginia psichica, trovando assurdo dividere l’arte maschile da quella femminile e ritenendo invece che l’arte, come

il pensiero, sia androgino.

Questo pensiero non va però unito all’androginia tra uomo e donna che appartengono a due emisferi ben differenti; la donna, per trovare la propria libertà, deve

intraprendere un proprio percorso, mentre continuando a seguire le orme dell’uomo è destinata alla sottomissione.

Partendo da queste riflessioni l’autrice del progetto ha deciso di sperimentare e

così ha spalmato del lattice liquido su varie superfici creando volumi o effetti inaspettati ed ha utilizzato tessuti tecnici tipicamente maschili su forme femminili con

chiusure e dettagli maschili che riconducono all’androginia del pensiero.

Donne² è una collezione che esprime la potenza femminile ma allo stesso tempo

un impedimento (gli stessi volumi dei capi riportano a questo) riflettendo il ruolo

della donna nella nostra società. Nonostante le capacità delle donne siano riconosciute e lodate in tutti i campi, il loro inserimento e la loro carriera risulta più difficoltosa se paragonata ad una carriera maschile.

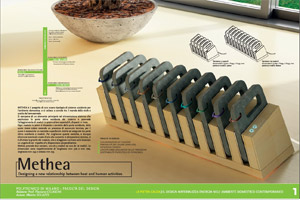

Alberto Solazzi

“Methea: la pietra calda.

Il design materializza energia nell’ambiente domestico contemporaneo.”

Politecnico di Milano - Facoltà del Design

Relatore: Prof. Flaviano Celaschi

Methea è il progetto di una nuova tipologia di sistema scaldante nell'ambiente

domestico contemporaneo che recupera il rapporto, materiale e sensibile, tra

l’uomo e la tradizione del fuoco e della stufa economica, dove la sorgente di

calore era anche sorgente di funzioni e comportamenti. Attraverso moduli di

pietra ollare, disegnati con una forma in equilibrio tra efficienza termica e controllo del peso, diventa possibile trasferire e trasportare calore nella casa ed usufruirne in diverse azioni quotidiane: scaldarsi e scaldare il corpo, intiepidire i

cibi, stirare passivamente, intiepidire i vestiti, giocare scaldandosi, ecc.

I cicli di utilizzo sono pianificati a basso consumo energetico ed economico,

grazie alle prestazioni termiche del materiale ed ai principi di accumulo ed inerzia termica.

Il tema del calore viene letto secondo la chiave dell'innovazione tecnologica

(cultura wireless), dell'innovazione dei linguaggi espressivi della pietra e soprattutto dell'innovazione trainata dai comportamenti dell'uomo contemporaneo

che diviene interprete dell'attualizzazione di pratiche della cultura domestica

del passato.

Con questo progetto, frutto di un'estensiva ricerca sull'energia come componente di progettazione, si stabilisce la necessità di ripensare ad un sistema merceologico in cui il design apporta nuovi valori, secondo un legame culturale tra l'uomo

e gli oggetti non solo efficienti, ma anche intelligenti energeticamente.

Methea è il progetto di una nuova tipologia di sistema scaldante nell'ambiente

domestico contemporaneo che recupera il rapporto, materiale e sensibile, tra

l’uomo e la tradizione del fuoco e della stufa economica, dove la sorgente di

calore era anche sorgente di funzioni e comportamenti. Attraverso moduli di

pietra ollare, disegnati con una forma in equilibrio tra efficienza termica e controllo del peso, diventa possibile trasferire e trasportare calore nella casa ed usufruirne in diverse azioni quotidiane: scaldarsi e scaldare il corpo, intiepidire i

cibi, stirare passivamente, intiepidire i vestiti, giocare scaldandosi, ecc.

I cicli di utilizzo sono pianificati a basso consumo energetico ed economico,

grazie alle prestazioni termiche del materiale ed ai principi di accumulo ed inerzia termica.

Il tema del calore viene letto secondo la chiave dell'innovazione tecnologica

(cultura wireless), dell'innovazione dei linguaggi espressivi della pietra e soprattutto dell'innovazione trainata dai comportamenti dell'uomo contemporaneo

che diviene interprete dell'attualizzazione di pratiche della cultura domestica

del passato.

Con questo progetto, frutto di un'estensiva ricerca sull'energia come componente di progettazione, si stabilisce la necessità di ripensare ad un sistema merceologico in cui il design apporta nuovi valori, secondo un legame culturale tra l'uomo

e gli oggetti non solo efficienti, ma anche intelligenti energeticamente.

Benedetta Crippa

“Oltre la Gabbia, design e temporalità nell'era post-fordista.”

Università IUAV di Venezia - Facoltà di Design e Arti

Relatore: Prof. Carlo Vinti

«Tutti gli uomini, di tutte le epoche, e ancora oggi, si dividono in schiavi e liberi

perché chi non dispone di due terzi della sua giornata è uno schiavo, qualunque

cosa sia per il resto: uomo di stato, commerciante, impiegato statale, studioso»

Friedrich Nietzsche.

L’autrice di questo progetto si pone alcune domande sul complesso rapporto che

la società occidentale contemporanea ha instaurato con la temporalità.

Perché la società occidentale ha eletto il lavoro a occupazione primaria e qualificante della vita? Perché il lavoro viene concepito come il trascorrere il proprio

tempo nello stesso posto per otto ore al giorno? Perché il tempo libero è il tempo

fuori dal lavoro?

Oltre la Gabbia è una indagine sul tema del tempo in relazione al lavoro, e in particolare alle professioni intellettuali o creative. Il progetto parte dal presupposto

che la società occidentale contemporanea porti con sé numerosi retaggi del metodo di lavoro di stampo fordista, tuttora applicati indiscriminatamente ai diversi

ambiti lavorativi, professioni intellettuali comprese, nonostante queste risultino

caratterizzate da esigenze temporali peculiari.

L’autrice opera una analisi e una critica dell’attuale organizzazione del lavoro in

relazione alle professioni creative, attraversando i territori del design, della sociologia e della filosofia e dando vita a un volume curato nei dettagli in cui riflessioni teoriche, conversazioni, interviste e immagini si intervallano attraversando più

campi disciplinari.

Oltre la Gabbia include interviste a progettisti di fama internazionale e rinomati

studiosi italiani quali: Domenico De Masi, Pierenrico Andreoni, Giovanni Anceschi,

Andrea Branzi, Anthony Burrill, Erik Kessels, Eike König, Elliott Earls, Daniel Eatock,

Gilberto Corretti, Stefan Sagmeister .

Sono possibili diverse interpretazioni della temporalità?

«Tutti gli uomini, di tutte le epoche, e ancora oggi, si dividono in schiavi e liberi

perché chi non dispone di due terzi della sua giornata è uno schiavo, qualunque

cosa sia per il resto: uomo di stato, commerciante, impiegato statale, studioso»

Friedrich Nietzsche.

L’autrice di questo progetto si pone alcune domande sul complesso rapporto che

la società occidentale contemporanea ha instaurato con la temporalità.

Perché la società occidentale ha eletto il lavoro a occupazione primaria e qualificante della vita? Perché il lavoro viene concepito come il trascorrere il proprio

tempo nello stesso posto per otto ore al giorno? Perché il tempo libero è il tempo

fuori dal lavoro?

Oltre la Gabbia è una indagine sul tema del tempo in relazione al lavoro, e in particolare alle professioni intellettuali o creative. Il progetto parte dal presupposto

che la società occidentale contemporanea porti con sé numerosi retaggi del metodo di lavoro di stampo fordista, tuttora applicati indiscriminatamente ai diversi

ambiti lavorativi, professioni intellettuali comprese, nonostante queste risultino

caratterizzate da esigenze temporali peculiari.

L’autrice opera una analisi e una critica dell’attuale organizzazione del lavoro in

relazione alle professioni creative, attraversando i territori del design, della sociologia e della filosofia e dando vita a un volume curato nei dettagli in cui riflessioni teoriche, conversazioni, interviste e immagini si intervallano attraversando più

campi disciplinari.

Oltre la Gabbia include interviste a progettisti di fama internazionale e rinomati

studiosi italiani quali: Domenico De Masi, Pierenrico Andreoni, Giovanni Anceschi,

Andrea Branzi, Anthony Burrill, Erik Kessels, Eike König, Elliott Earls, Daniel Eatock,

Gilberto Corretti, Stefan Sagmeister .

Sono possibili diverse interpretazioni della temporalità?

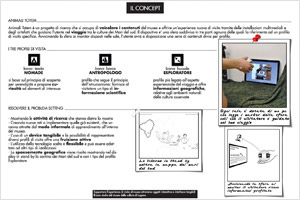

Elisabetta Bacconi

"Supportare l’esperienza di visita al museo

attraverso oggetti interattivi e interfacce tangibili.

Il caso studio del museo delle culture di Lugano."

Università degli Studi di Siena - Corso di Laurea in Design di ambienti per la comunicazione

Relatore: Prof.ssa Elisa Rubegni

L’oggetto del lavoro è la progettazione di istallazioni multimediali mediate da

interfacce tangibili per la fruizione di contenuti nei musei. L’obiettivo è quello

di migliorare la comprensione delle opere d’arte e di incrementare il coinvolgimento del visitatore.

Il lavoro parte con un’indagine sul Museo delle culture di Lugano, (museo antropologico che tratta le culture dei popoli dei Mari del Sud) e mira a realizzare un’applicazione interattiva per sostenere la strategia di comunicazione del museo diventando un efficiente canale di distribuzione dei contenuti per il visitatore.

Animali Totem è la risposta ai problemi rilevati sul piano della comunicazione e si

basa su un’istallazione, formata da una sfera interattiva, che “dialoga” con dei netbook disposti nelle sale che reagiscono alla presenza dell’artefatto, e guidano

l'utente a una piena comprensione delle culture dei Mari del Sud attraverso la possibilità di scegliere e approfondire i contenuti selezionati dall’utente stesso.

In questo modo il divario tra il visitatore e il museo può essere colmato dall’impegno fisico e mentale dell'utente durante la visita. Lo scopo è quello di coinvolgere i visitatori in un’esperienza di apprendimento in forma ludica e la sfida

consiste nell’utilizzare dispositivi elettronici, mediati da oggetti che funzionano

come input device, riuscendo a mantenere comunque un rapporto diretto tra

visitatore e opera d’arte.

L’oggetto del lavoro è la progettazione di istallazioni multimediali mediate da

interfacce tangibili per la fruizione di contenuti nei musei. L’obiettivo è quello

di migliorare la comprensione delle opere d’arte e di incrementare il coinvolgimento del visitatore.

Il lavoro parte con un’indagine sul Museo delle culture di Lugano, (museo antropologico che tratta le culture dei popoli dei Mari del Sud) e mira a realizzare un’applicazione interattiva per sostenere la strategia di comunicazione del museo diventando un efficiente canale di distribuzione dei contenuti per il visitatore.

Animali Totem è la risposta ai problemi rilevati sul piano della comunicazione e si

basa su un’istallazione, formata da una sfera interattiva, che “dialoga” con dei netbook disposti nelle sale che reagiscono alla presenza dell’artefatto, e guidano

l'utente a una piena comprensione delle culture dei Mari del Sud attraverso la possibilità di scegliere e approfondire i contenuti selezionati dall’utente stesso.

In questo modo il divario tra il visitatore e il museo può essere colmato dall’impegno fisico e mentale dell'utente durante la visita. Lo scopo è quello di coinvolgere i visitatori in un’esperienza di apprendimento in forma ludica e la sfida

consiste nell’utilizzare dispositivi elettronici, mediati da oggetti che funzionano

come input device, riuscendo a mantenere comunque un rapporto diretto tra

visitatore e opera d’arte.

Mariangela D'Este

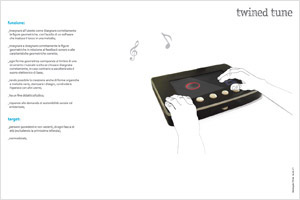

“Twined Tune"

Istituto ISIA di Faenza

Relatore: Prof. Gianluca Medri

Correlatore: Prof. Mauro Mami

Twined Tune è un dispositivo digitale primariamente destinato a non vedenti/ipovedenti di ogni fascia d'età

(escludendo la primissima infanzia) ma interessante anche per normodotati.

Si tratta di un dispositivo educativo/ludico che fa interagire tatto e udito per finalità educative, di comunicazione

sociale e di interesse individuale; può trovare applicazione in ambiti diversi (come la scuola o la sfera privata).

La funzione principale che assolve è quella di insegnare a disegnare correttamente le figure geometriche, grazie ad un software dedicato (originale) che traduce il tocco in melodia. I disegni creati possono essere modificati, condivisi (sia in forma grafica che “sonora”) e stampati per mezzo di periferiche Braille.

Quando l'utente si esercita col comando “disegno geometrico”, se disegna correttamente la figura scelta (ad

esempio un quadrato), il feedback sonoro corrisponderà al timbro specifico (quello di uno strumento musicale

associato al quadrato), altrimenti si svilupperà una melodia elettronica, generata dalle coordinate spaziali di

ogni punto “toccato” sullo schermo associate a frequenza ed intensità del suono emesso.

L'utente sarà stimolato a riprovare, allenando la memoria fino a quando non avrà disegnato correttamente le

forme.

Lo strumento si basa su un tablet a schermo LCD touchscreen resistivo, le cui dimensioni sono sufficienti per

potervi disegnare.

Twined Tune è un dispositivo digitale primariamente destinato a non vedenti/ipovedenti di ogni fascia d'età

(escludendo la primissima infanzia) ma interessante anche per normodotati.

Si tratta di un dispositivo educativo/ludico che fa interagire tatto e udito per finalità educative, di comunicazione

sociale e di interesse individuale; può trovare applicazione in ambiti diversi (come la scuola o la sfera privata).

La funzione principale che assolve è quella di insegnare a disegnare correttamente le figure geometriche, grazie ad un software dedicato (originale) che traduce il tocco in melodia. I disegni creati possono essere modificati, condivisi (sia in forma grafica che “sonora”) e stampati per mezzo di periferiche Braille.

Quando l'utente si esercita col comando “disegno geometrico”, se disegna correttamente la figura scelta (ad

esempio un quadrato), il feedback sonoro corrisponderà al timbro specifico (quello di uno strumento musicale

associato al quadrato), altrimenti si svilupperà una melodia elettronica, generata dalle coordinate spaziali di

ogni punto “toccato” sullo schermo associate a frequenza ed intensità del suono emesso.

L'utente sarà stimolato a riprovare, allenando la memoria fino a quando non avrà disegnato correttamente le

forme.

Lo strumento si basa su un tablet a schermo LCD touchscreen resistivo, le cui dimensioni sono sufficienti per

potervi disegnare.

Valeria Perrotta

"Venti per Venti. Oblìo e misura del decoro in architettura."

II Università degli Studi di Napoli - Falcoltà di Architettura L. VANVITELLI

Relatore: Prof. Saverio Carillo

Questo lavoro prende spunto da una raccolta di un nutrito gruppo di spolveri (sagome perforate utilizzate per

riportare un disegno su una superficie da dipingere) del Novecento, conservati nella azienda Stingo (antica

manifattura di ceramiche napoletana) che sono stati oggetto di approfondimento metodico del disegno applicato ad un artefatto di architettura inteso come elaborato grafico. Si tratta di un documento cartaceo sintetico perché fatto di segni relazionabili all’epoca, alla società, alla cultura tecnico-scientifica di cui è frutto, all’uomo-disegnatore che l’ha redatto. Come prodotto dell’attività umana il manufatto rimanda ad una duplice

valenza: quella estetica, concernente il valore artistico dell'opera in quanto opera d’arte e quella storica concernente il valore documentario e cronologico del manufatto.

La ricerca ha sperimentato un processo di lettura grafica e cromatica secondo una classificazione analitica, articolata in schede tematiche redatte ad hoc con riferimento a linee guida accreditate. Prendendo a riferimento

le schede di catalogo dell’ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione) del Ministero dei Beni

e Attività Culturali, è stata strutturata una scheda matrice di catalogazione, di semplice compilazione e di

immediata lettura. Le informazioni sono state predisposte per la catalogazione in un data-base relazionale che

integra immagini, disegni, dimensioni, dati analitici, processo produttivo, applicazioni in spazi architettonici di

pregio, riferimenti a grafici e architetti ideatori di decori.

Questo lavoro prende spunto da una raccolta di un nutrito gruppo di spolveri (sagome perforate utilizzate per

riportare un disegno su una superficie da dipingere) del Novecento, conservati nella azienda Stingo (antica

manifattura di ceramiche napoletana) che sono stati oggetto di approfondimento metodico del disegno applicato ad un artefatto di architettura inteso come elaborato grafico. Si tratta di un documento cartaceo sintetico perché fatto di segni relazionabili all’epoca, alla società, alla cultura tecnico-scientifica di cui è frutto, all’uomo-disegnatore che l’ha redatto. Come prodotto dell’attività umana il manufatto rimanda ad una duplice

valenza: quella estetica, concernente il valore artistico dell'opera in quanto opera d’arte e quella storica concernente il valore documentario e cronologico del manufatto.

La ricerca ha sperimentato un processo di lettura grafica e cromatica secondo una classificazione analitica, articolata in schede tematiche redatte ad hoc con riferimento a linee guida accreditate. Prendendo a riferimento

le schede di catalogo dell’ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione) del Ministero dei Beni

e Attività Culturali, è stata strutturata una scheda matrice di catalogazione, di semplice compilazione e di

immediata lettura. Le informazioni sono state predisposte per la catalogazione in un data-base relazionale che

integra immagini, disegni, dimensioni, dati analitici, processo produttivo, applicazioni in spazi architettonici di

pregio, riferimenti a grafici e architetti ideatori di decori.

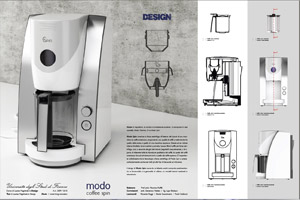

Danilo Scuccimarra / Riccardo Roggi / Paolo Valdinoci

“Modo: smart living innovation.”

Univeristà degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura

Relatore: Prof. Massimo Ruffilli

Correlatori: Prof. Generoso Matteis, Sig. Lapo Baldacci

Il progetto propone due concetti, Modo Thermos 24 e Modo Spin.

Modo Thermos 24 si colloca nel campo dell’ecosostenibilità, ed è uno strumento capace di produrre caffé per

24 ore senza alcun bisogno di alimentazione energetica. Basa la sua tecnologia su quella dei termos di ultima

generazione, capaci di mantenere il liquido contenuto ad una temperatura pressoché invariata per molte ore,

perdendo circa 1 grado ogni ora; un mantice offre la pressione necessaria per introdurre l’acqua nella capsula

del caffé e filtrarlo ad una pressione variabile di 0,6 / 0,9 bar, misure più che sufficienti per ottenere un buon

caffé qualità moka.

Modo Spin inserisce invece la forza centrifuga all’interno del layout di una macchina da caffé americano,

proponendo una qualità di caffé a metà strada fra quello della moka e quello di una macchina espresso. Grazie

ad un rotore interno forellato dove inserire la polvere, l’acqua filtra il caffé per forza centrifuga e, a seconda

dei giri del rotore (regolabili manualmente), si è in grado di ottenere tutte le sfumature qualitative del caffé:

da quella del caffé americano fino ad arrivare prossimi a quella del caffé espresso. La tecnologia a forza centrifuga di Modo Spin si presta particolarmente anche per tutti gli altri tipi di bevande ad infusione.

Il design delle due macchine nasce da un’attenta analisi compiuta sperimentando la funzionalità e la gestualità di utilizzo sui modelli tecnici realizzati in laboratorio.

Il progetto propone due concetti, Modo Thermos 24 e Modo Spin.

Modo Thermos 24 si colloca nel campo dell’ecosostenibilità, ed è uno strumento capace di produrre caffé per

24 ore senza alcun bisogno di alimentazione energetica. Basa la sua tecnologia su quella dei termos di ultima

generazione, capaci di mantenere il liquido contenuto ad una temperatura pressoché invariata per molte ore,

perdendo circa 1 grado ogni ora; un mantice offre la pressione necessaria per introdurre l’acqua nella capsula

del caffé e filtrarlo ad una pressione variabile di 0,6 / 0,9 bar, misure più che sufficienti per ottenere un buon

caffé qualità moka.

Modo Spin inserisce invece la forza centrifuga all’interno del layout di una macchina da caffé americano,

proponendo una qualità di caffé a metà strada fra quello della moka e quello di una macchina espresso. Grazie

ad un rotore interno forellato dove inserire la polvere, l’acqua filtra il caffé per forza centrifuga e, a seconda

dei giri del rotore (regolabili manualmente), si è in grado di ottenere tutte le sfumature qualitative del caffé:

da quella del caffé americano fino ad arrivare prossimi a quella del caffé espresso. La tecnologia a forza centrifuga di Modo Spin si presta particolarmente anche per tutti gli altri tipi di bevande ad infusione.

Il design delle due macchine nasce da un’attenta analisi compiuta sperimentando la funzionalità e la gestualità di utilizzo sui modelli tecnici realizzati in laboratorio.

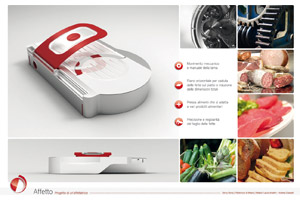

Fanny Boria

“Affetto, progetto di un'affettatrice.”

Politecnico di Milano - Facoltà del Design

Relatori: Prof.ssa Laura Anselmi, Prof. Andrea Grasselli

Il progetto Affetto consiste in una affettatrice per uso domestico la cui caratteristica principale è il ribaltamento

del piano di lavoro sull’asse orizzontale, che permette la caduta delle fette direttamente sul vassoio di raccolta

posto al di sotto garantendo un perfetto taglio e l'integrità della fetta che non subisce alcuna manipolazione. Una

ulteriore scelta progettuale è la ripresa in chiave moderna della struttura poetica del movimento meccanico delle

tradizionali affettatrici a volano Berkel, che garantisce la piena padronanza dell’operazione da parte dell’utente.

Il meccanismo manuale è direttamente collegato allo spostamento necessario dell’alimento in direzione della zona

di taglio, compiuto attraverso l’ausilio del pressa alimenti direttamente manovrato dall'utente.

Con queste soluzioni si è cercato di definire un approccio meno invasivo nelle operazioni di taglio, determinando

un cambiamento nel rapporto fra l’utente e l’affettatrice.

La possibilità di portare all'esaltazione tutti i sensi è stata la motivazione scatenante che ha portato alla progettazione di Affetto, un'affettatrice per uso domestico che ha lo scopo di stupire, incuriosire ed affascinare,

trasmettendo con ogni suo elemento un modo diverso di essere affettatrice.

Il progetto Affetto consiste in una affettatrice per uso domestico la cui caratteristica principale è il ribaltamento

del piano di lavoro sull’asse orizzontale, che permette la caduta delle fette direttamente sul vassoio di raccolta

posto al di sotto garantendo un perfetto taglio e l'integrità della fetta che non subisce alcuna manipolazione. Una

ulteriore scelta progettuale è la ripresa in chiave moderna della struttura poetica del movimento meccanico delle

tradizionali affettatrici a volano Berkel, che garantisce la piena padronanza dell’operazione da parte dell’utente.

Il meccanismo manuale è direttamente collegato allo spostamento necessario dell’alimento in direzione della zona

di taglio, compiuto attraverso l’ausilio del pressa alimenti direttamente manovrato dall'utente.

Con queste soluzioni si è cercato di definire un approccio meno invasivo nelle operazioni di taglio, determinando

un cambiamento nel rapporto fra l’utente e l’affettatrice.

La possibilità di portare all'esaltazione tutti i sensi è stata la motivazione scatenante che ha portato alla progettazione di Affetto, un'affettatrice per uso domestico che ha lo scopo di stupire, incuriosire ed affascinare,

trasmettendo con ogni suo elemento un modo diverso di essere affettatrice.

Chiara Capuzzo

“Orfeo, imbottigliatore domestico per vino.”

Politecnico di Milano - Facoltà del Design

Relatore: Prof.ssa Laura Anselmi

Orfeo è un imbottigliatore domestico per il vino, nato da un lavoro partito dall’osservazione degli amatori del

vino e dai problemi che essi incontrano, con lo scopo di sfruttare la potente leva del design in ambiti non così

comuni ed usuali.

Il progetto è composto da una pompa di prelievo da inserire nella damigiana, tramite un tubo accoppiato, che

permette lo spostamento del vino senza l’affaticamento dell’utente. Alla fine di questo percorso, grazie ad un

componente di espulsione, il vino viene rilasciato nella bottiglia, fino al livello di riempimento desiderato.

L’attivazione del sistema avviene da parte dell’utente tramite scorrimento dell’interruttore, mentre si blocca

automaticamente quando la bottiglia è piena.

L’oggetto, pensato per gli ambienti domestici e gli utenti non professionisti, ma flessibile ed adattabile anche

ad esigenze più specifiche, è stato progettato per mantenere ferma e costante la presenza dell’utente nell’operazione, cercando di renderne meno gravoso il compito e riducendolo a puro piacere.

Puntando all’ottimizzazione dei tempi e degli spazi, si è cercato inoltre di dare la possibilità a coloro che vogliano

mantenere vivo il tradizionale rito del travaso e dell’imbottigliamento a casa propria, di poterlo fare sfruttando

le novità che la tecnologia offre.

Orfeo è un imbottigliatore domestico per il vino, nato da un lavoro partito dall’osservazione degli amatori del

vino e dai problemi che essi incontrano, con lo scopo di sfruttare la potente leva del design in ambiti non così

comuni ed usuali.

Il progetto è composto da una pompa di prelievo da inserire nella damigiana, tramite un tubo accoppiato, che

permette lo spostamento del vino senza l’affaticamento dell’utente. Alla fine di questo percorso, grazie ad un

componente di espulsione, il vino viene rilasciato nella bottiglia, fino al livello di riempimento desiderato.

L’attivazione del sistema avviene da parte dell’utente tramite scorrimento dell’interruttore, mentre si blocca

automaticamente quando la bottiglia è piena.

L’oggetto, pensato per gli ambienti domestici e gli utenti non professionisti, ma flessibile ed adattabile anche

ad esigenze più specifiche, è stato progettato per mantenere ferma e costante la presenza dell’utente nell’operazione, cercando di renderne meno gravoso il compito e riducendolo a puro piacere.

Puntando all’ottimizzazione dei tempi e degli spazi, si è cercato inoltre di dare la possibilità a coloro che vogliano

mantenere vivo il tradizionale rito del travaso e dell’imbottigliamento a casa propria, di poterlo fare sfruttando

le novità che la tecnologia offre.

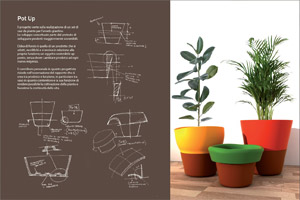

Francesco Lillo

“Pot Up: Innovazione di prodotto – complementi per l'arredo giardino."

Università di Roma “LA SAPIENZA” - Facoltà di Architettura

Relatore: Prof.ssa Loredana Di Lucchio

Pot Up è il progetto di un vaso per l'arredo del giardino che ha la particolarità di modificare le proprie dimensioni per accogliere la pianta in tutte le sue evoluzioni naturali.

L'innovazione di prodotto risiede nel concetto di un vaso che cresce in armonia con il ciclo di vita della pianta.

Il vaso è concepito come un contenitore estensibile, le cui pareti flessibili (costituite in gomma termoplastica)

si curvano e piegano verso l'esterno in funzione del volume e in proporzione alle dimensioni della pianta.

Tale sistema permette un graduale rinvaso della pianta all'interno dello stesso contenitore.

Tutto ciò è consentito grazie alle proprietà dei materiali ed alla scelta della gomma utilizzata, il SEBS infatti,

essendo molto flessibile e allo stesso tempo resistente, permette il riavvolgimento delle pareti su se stesso,

costituendo in questo modo un maggior volume per contenere la pianta e permettere un numero adeguato di

rinvasi, senza sostituire il contenitore con uno più grande ma effettuando l’operazione utilizzando il medesimo.

Pot Up è il progetto di un vaso per l'arredo del giardino che ha la particolarità di modificare le proprie dimensioni per accogliere la pianta in tutte le sue evoluzioni naturali.

L'innovazione di prodotto risiede nel concetto di un vaso che cresce in armonia con il ciclo di vita della pianta.

Il vaso è concepito come un contenitore estensibile, le cui pareti flessibili (costituite in gomma termoplastica)

si curvano e piegano verso l'esterno in funzione del volume e in proporzione alle dimensioni della pianta.

Tale sistema permette un graduale rinvaso della pianta all'interno dello stesso contenitore.

Tutto ciò è consentito grazie alle proprietà dei materiali ed alla scelta della gomma utilizzata, il SEBS infatti,

essendo molto flessibile e allo stesso tempo resistente, permette il riavvolgimento delle pareti su se stesso,

costituendo in questo modo un maggior volume per contenere la pianta e permettere un numero adeguato di

rinvasi, senza sostituire il contenitore con uno più grande ma effettuando l’operazione utilizzando il medesimo.